Lipides - Huiles

Lipides et Huiles

Le terme « lipides » est un terme générique qui désigne un groupe de molécules très diverses, pas toujours bien définies, comprenant les triglycérides, les cires, les phospholipides, les glycolipides et les stéroïdes : des graisses, dont beaucoup sont essentielles à la vie sur terre.

Les huiles sont des mélanges complexes constitués de lipides, et c’est la composition de ces lipides qui détermine les propriétés du mélange. Les huiles sont liquides à température ambiante, tandis que les termes « beurre » et « graisse » sont souvent utilisés pour désigner des matières grasses qui sont plutôt solides à température ambiante.

Dans le présent document, le terme « huile » est utilisé au sens large. Les huiles peuvent être classées selon de nombreux paramètres. Par exemple :

- Leur origine : animale (poissons, oiseaux, mammifères et insectes), végétale (plantes et algues), issue de synthèse pétrochimique (pétrole) et chimique (huiles de silicone).

- Leur méthode de production : pressage mécanique, extraction à l’aide de solvants et éventuellement raffinage ultérieur par différents moyens.

- Leurs propriétés physiques, comme la volatilité : huiles essentielles volatiles et huiles non volatiles.

- Leurs propriétés chimiques comme la taille moléculaire et la composition en acides gras : acides gras insaturés ou saturés. La proportion de substances saponifiables et non saponifiables dans l’huile est aussi souvent un critère.

Nous nous pencherons ici sur les huiles végétales non volatiles, qui sont importantes à de nombreux égards, tant pour votre santé que pour les soins de la peau et des cheveux.

PUCA PURE & CARE utilise une grande variété d’huiles végétales et de substances dérivées d’huiles végétales dans ses produits. En voici quelques-unes :

Butyrospermum Parkii Oil (huile de karité), Macadamia Ternifolia Seed Oil (huile de macadamia), Persea Gratissima Oil (huile d’avocat), Simmondsia Chinensis Seed Oil (huile de jojoba), Cocos Nucifera Oil (huile de noix de coco), Olea Europaea Oil Unsaponifiables (la partie insaponifiable de l’huile d’olive), Caprylic/Capric Triglyceride (triglycéride caprylique/caprique - tri(acyl)glycérides fabriqués avec les acides gras capryliques et capriques, qui sont normalement extraits de l’huile de coco), Squalane (squalane), Argania Spinosa Kernel Oil (huile d’argan), Tocopheryl Acetate (acétate de la vitamine E), ainsi que quelques huiles essentielles (volatiles) : Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (huile d’arbre à thé), Lavandula Hybrida Oil (huile de lavande) et Citrus Aurantium Dulcis Oil (huile d’orange).

Les lipides, un groupe de substances très hétérogènes

Pendant de nombreuses années, les lipides ont peu intéressé la science, et on considérait qu’ils remplissaient principalement deux fonctions importantes : apporter de l’énergie et former les membranes cellulaires. Ce n’est que vers les années 1950 que l’on a commencé à reconnaître l’importance des lipides à bien d’autres égards. On a découvert depuis que de nombreux lipides ont des fonctions biologiques uniques qui vont au-delà des simples rôles de réserve énergétique ou d’unité structurelle.

Les lipides constituent, avec les polysaccharides, les protéines et les acides nucléiques, les quatre principaux groupes de macromolécules. Toutefois, contrairement aux trois autres groupes, il n’existe pas de définition internationalement reconnue des lipides. Les lipides sont souvent décrits comme des substances insolubles dans l’eau mais solubles dans les solvants non polaires (organiques) : une définition qui s’appuie sur des propriétés physico-chimiques, contrairement aux définitions des autres macromolécules qui s’appuient sur leur structure chimique. Une telle définition des lipides englobe de très nombreuses substances mais peut aussi exclure des substances qui sont généralement considérées par la science comme étant des lipides. De nombreux lipides sont amphiphiles, c’est-à-dire qu’ils contiennent une partie qui préfère être au contact de l’eau et une autre partie qui préfère être en contact avec un solvant organique non polaire.

Plusieurs équipes de recherche ont tenté de formuler des définitions plus claires et de classer les lipides en différents groupes. L’une des classifications les plus simples fait la différence entre les « lipides simples » qui, après hydrolyse, donnent un maximum de deux types de molécules, et les « lipides complexes » qui, après hydrolyse, donnent au moins trois types de molécules. Depuis 2005, des chercheurs tentent de populariser une autre définition des lipides qui se base sur les molécules qui les composent (une définition plus proche des définitions des autres macromolécules), ils ont ainsi créé 8 catégories de lipides et développé une nomenclature plus systématique pour les molécules. Les 8 catégories sont les suivantes1: acyles, glycérolipides, glycérophospholipides, sphingolipides, stérols, prénols, saccharolipides et polycétides. Chaque catégorie est subdivisée en classes et sous-classes. Voici une brève description des 8 catégories:

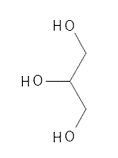

Figure 1 Structure chimique de la glycérine (glycérol).

Le nombre exact de lipides présents dans la nature n’est pas connu, mais il est estimé supérieur à 200 000, dont beaucoup appartiennent à la catégorie des prénols et des polycétides. Certains lipides sont spécifiques à certains groupes d’animaux et de plantes, tandis que d’autres sont largement répandus, comme les triglycérides. Les triglycérides sont présents en plus ou moins grande quantité dans la plupart des plantes et des animaux, et ils représentent la grande majorité des graisses alimentaires consommées par l’homme. Les graisses que les animaux et les humains accumulent pour stocker l’énergie et isoler leur corps se présentent aussi sous la forme de triglycérides. En général, les huiles végétales non volatiles sont composées à plus de 90 % de triglycérides, c’est pourquoi nous nous pencherons plus particulièrement sur cette classe de lipides.

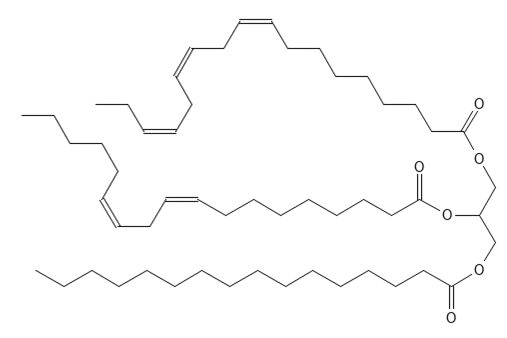

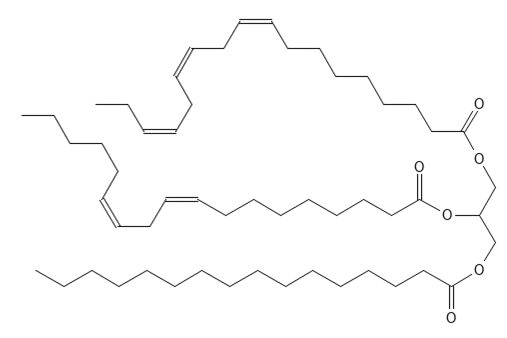

Les triglycérides sont constitués d’une molécule de glycérol à laquelle trois acides gras sont liés par des liaisons ester - voir Figure 2. Une molécule de glycérol est composée de trois atomes de carbone alignés avec un groupe alcool (-OH) sur chacun d’entre eux - voir Figure 1. Un acide gras est composé d’une chaîne d’atomes de carbone avec un groupe d’acide carboxylique (-COOH) à une extrémité - voir Figure 3 et Figure 4. Pour former une liaison ester entre la molécule de glycérol et l’acide gras, le groupe alcool du glycérol réagit avec le groupe acide carboxylique de l’acide gras entraînant une libération d’eau. La réaction inverse, au cours de laquelle la liaison ester est rompue, est appelée hydrolyse et se produit, par exemple, lors de la fabrication de savon classique (solide) à partir de matières grasses et d’une base telle que l’hydroxyde de sodium (soude).

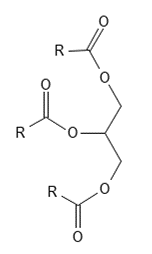

Figure 2 Structure chimique de base des triglycérides - une molécule de glycérol avec trois acides gras liés par des liaisons ester. R correspond à une chaîne d’acides gras.

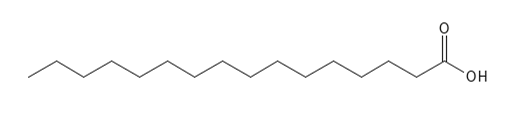

Figure 3 Structure chimique de l’acide palmitique (C16:0), un acide gras saturé.

1Pour en savoir plus sur les différents lipides, consultez le site: https://www.lipidmaps.org/

2En savoir plus sur les rétinoïdes et la vitamine E dans les descriptions de ce site Web.

La classification des acides gras

Les trois acides gras d’une molécule de triglycéride sont généralement deux ou trois acides gras différents3 (voir Figure 6), et ce sont ces acides gras qui déterminent les propriétés de la molécule et donc aussi les propriétés d’un mélange tel que les huiles composées de triglycérides. Les huiles contiennent généralement une petite quantité d’autres lipides qui contribuent elles-aussi aux propriétés de l’huile.

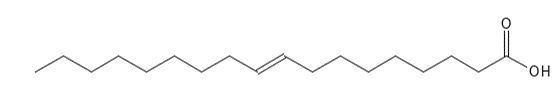

Dans la nature, les acides gras sont généralement non ramifiés (constitués d’une seule chaîne de carbone) et leur chaîne contient de manière générale un nombre pair d’atomes de carbone. La longueur de la chaîne (nombre d’atomes de carbone dans la chaîne) peut varier considérablement, et on fait généralement la différence entre chaîne courte, qui comprend moins de 6 atomes de carbone, chaîne moyenne, qui comprend de 6 à 12 atomes de carbone, chaîne longue, qui comprend de 13 à 21 atomes de carbone, et chaîne très longue, qui comprend plus de 22 atomes de carbone. Les liaisons entre les atomes de carbone de la chaîne sont principalement des liaisons simples, mais elles peuvent également être des liaisons doubles, pour donner un acide gras insaturé.

Les acides gras peuvent donc être saturés, c’est-à-dire ne contenir que des liaisons simples, ou insaturés, et contenir au moins une double liaison entre deux atomes de carbone de la chaîne. Les acides gras insaturés sont subdivisés en acides gras mono-insaturés (AGMI4), qui contiennent une seule double liaison, et en acides gras polyinsaturés (AGPI5), qui contiennent plus d’une double liaison. Ces doubles liaisons peuvent être en configuration cis ou trans, ce qui signifie que les atomes de carbone voisins des deux atomes de carbone qui ont une double liaison entre eux pointent dans la même direction (cis) ou dans la direction opposée (trans).

Dans la nature, la plupart des acides gras insaturés sont en configuration cis, mais l’hydrogénation6 d’acides gras insaturés permet par exemple de former des acides gras trans. La Figure 4 et la Figure 5 sont des exemples de deux acides gras mono-insaturés en configuration cis et trans respectivement.

Figure 4 Structure chimique de l’acide oléique (C18:1), un acide gras oméga-9 mono-insaturé avec une double liaison en configuration cis.

Figure 5 La structure chimique de l'acide gras monoinsaturé, l'acide élaïdique (C18:1) avec une double liaison en configuration trans.

3La position des trois acides gras en positions 1, 2 et 3 sur la molécule de glycérol est également importante, mais elle n’a pas été beaucoup étudiée.

4AGMI est l’abréviation de «acide gras mono-insaturé».

5AGPI est l’abréviation de «acide gras polyinsaturé».

6L’hydrogénation est un processus chimique qui utilise l’hydrogène pour notamment transformer des doubles liaisons en simples liaisons.

La localisation des doubles liaisons

L’emplacement des doubles liaisons dans les acides gras insaturés leur confère leurs propriétés biologiques.

Le terme oméga-x est souvent utilisé pour désigner l’emplacement de la dernière double liaison dans la chaîne d’acide gras. Pour désigner l’emplacement d’une double liaison, les atomes de carbone sont comptés à partir de l’extrémité méthyle de la chaîne, contrairement à la numérotation utilisée dans la nomenclature systématique de l’UICPA7, où les atomes de carbone sont numérotés à partir de l’extrémité portant l’acide carboxylique.

Si la double liaison se situe entre les carbones 3 et 4, il s’agit d’un acide gras oméga-3. Si la double liaison se situe entre les carbones 6 et 7, il s’agit d’un acide gras oméga-6. C’est la double liaison la plus proche de l’extrémité méthyle qui détermine s’il s’agit d’un acide gras oméga-3 ou oméga-9.

Ainsi, un acide gras peut très bien avoir une double liaison entre les carbones 3 et 4, entre les carbones 6 et 7 et entre les carbones 9 et 10 (c’est le cas de l’acide α-linolénique ; voir Figure 6), tout en étant désigné comme un acide gras oméga-3. Outre le nom systématique de l’UICPA, il existe également des noms courants pour les acides gras les plus communs. Vous trouverez ci-dessous une liste des acides gras les plus communs, indiquant s’il s’agit d’un acide gras saturé (mono-insaturé ou polyinsaturé), son nom courant et son nombre d’atomes de carbone présent dans sa chaîne (par exemple C12), ainsi que le nombre de doubles liaisons et, pour les acides gras insaturés, la désignation oméga de l’acide gras.

Les deux derniers de la liste, les acides gras oméga-3 EPA et DHA, se retrouvent principalement dans les poissons, qui les obtiennent à partir des microalgues qu’ils consomment. Il a été démontré qu’ils ont un impact majeur sur la santé humaine. Par exemple, l’EPA est un précurseur de la production de certaines prostaglandines, un groupe de substances de signalisation uniques qui jouent un rôle crucial dans la coagulation du sang, dans la transmission de la douleur et dans l’inflammation.

Le DHA est particulièrement important pour les yeux et le cerveau. Le tissu cérébral est constitué de 60 % de lipides, dont environ 25 % de DHA (constituant des glycérophospholipides). Il a été démontré que le rapport entre EPA et DHA consommés est important pour la santé, tout comme le rapport entre l’apport en acides gras oméga-3 et -6.

Chez l’homme, deux acides gras essentiels ne peuvent pas être synthétisés par l’organisme et doivent donc être obtenus par l’alimentation : l’acide linoléique (un acide gras oméga-6 polyinsaturé en C18) et l’acide α-linolénique (un acide gras oméga-3 polyinsaturé en C18). Ces deux acides gras essentiels sont très importants. L’acide linoléique est par exemple un composant important de nombreux céramides dans la peau. Ils sont également les précurseurs d’acides gras polyinsaturés en C20 et C22 synthétisés par l’organisme tels que l’acide arachidonique, l’EPA et le DHA, qui jouent tous un rôle important dans l’organisme.

Acides gras saturés

- Caproic acid – C6:0

- Caprylic acid – C8:0

- Capric acid – C10:0

- Lauric acid – C12:0

- Myristic acid – C14:0

- Palmitic acid – C16:0

- Stearic acid – C18:0

- Arachidic acid – C20:0

- Behenic acid – C22:0

Acides gras mono-insaturés

- Palmitoleic acid – C16:1; Omega-7

- Oleic acid – C18:1; Omega-9

- Erucic acid – C22:1; Omega-9

Acides gras polyinsaturés

- Linoleic acid – C18:2; Omega-6

- α-Linolenic acid – C18:3; Omega-3

- γ-Linolenic acid – C18:3; Omega-6

- Arachidonic acid – C20:4; Omega-6

- Eicosapentaenoic acid (EPA) – C20:5; Omega-3

- Docosahexaenoic acid (DHA) – C22:6; Omega-3

Figure 6 Structure chimique d’un triglycéride avec trois acides gras différents sur les trois positions du glycérol. En première position (en haut) se trouve l’acide α-linolénique (C18:3), un acide gras essentiel oméga-3, en deuxième position (au centre) l’acide linoléique (C18:2), un acide gras essentiel oméga-6, et en troisième position (en bas), l’acide palmitique (C16:0), un acide gras saturé.

7UICPA est l’acronyme d’Union internationale de chimie pure et appliquée, une organisation internationale qui a notamment mis au point la nomenclature des substances chimiques.

Huiles

Les huiles issues de plantes sont utilisées depuis des milliers d’années dans de nombreuses cultures. Nous avons notamment la preuve de la production d’huile d’olive à peu près 6000 ans avant Jésus Christ. Les huiles étaient utilisées pour l’alimentation et la combustion dans les lampes à huile, par exemple, puis plus tardivement pour la production de savon, de parfums et de lubrifiants. Aujourd’hui, les huiles végétales sont utilisées à des fins très diverses, telles que l’alimentation humaine et animale, les cosmétiques, les peintures et la production de nombreuses substances telles que les détergents (agents de lavage), les émulsifiants, les biocarburants et les lubrifiants.

La plupart des huiles végétales sont extraites des graines, tandis que d’autres sont extraites des fruits. Les microalgues sont l’une des sources les plus récentes d’huiles végétales, et certaines contiennent des lipides particuliers. L’huile de palme et l’huile de soja sont les deux huiles les plus produites dans le monde, suivies par l’huile de colza, l’huile de tournesol, l’huile de palmiste, l’huile d’arachide, l’huile de coton, l’huile d’olive, l’huile de maïs, l’huile de noix de coco, ainsi que bien d’autres encore mais en petits volumes. Les huiles de soja, de pépins de raisin, de cacao, de tournesol, de palmiste et de chardon sont des huiles de graines, tandis que les huiles d’olive, de palme, d’avocat et de noix de coco sont des huiles de fruits.

Pour l’extraction des huiles végétales non volatiles8, telles que celles mentionnées ci-dessus, différentes méthodes peuvent être utilisées. En général, on fait la différence entre extraction mécanique et extraction par solvant, et plusieurs méthodes sont souvent utilisées pour extraire la plus grande quantité d’huile que possible de la matière première végétale. Souvent, on commence par presser l’huile mécaniquement, pour obtenir ce que l’on appelle une huile pressée à froid. La chaleur peut également être utilisée pour extraire davantage d’huile. La matière végétale contient souvent encore de l’huile, qui peut être extraite à l’aide de solvants tels que le n-hexane (qui est ensuite éliminé). Certaines huiles sont obtenues par extraction au CO2.

Les huiles obtenues par ces méthodes sont souvent soumises à différents processus de purification et de raffinage, qui modifient et, dans de nombreux cas, éliminent certains composants de l’huile. Certains de ces processus sont moins spécifiques, résultant en un risque d’éliminer à la fois des composants indésirables et des composants désirés. Parmi les procédés de purification et de raffinage, on peut citer la distillation à la vapeur qui permet d’éliminer les odeurs (désodorisation) et de réduire la teneur en tocophérol et en acides gras libres, le dégommage qui permet d’éliminer les acides gras libres et les phospholipides, et les filtrages spéciaux ou autres méthodes physiques qui permettent d’éliminer des pigments et des cires. Ces procédés sont généralement mis en œuvre pour améliorer la qualité et la durabilité de l’huile. Dans certains cas, il n’est par exemple pas souhaitable d’éliminer le tocophérol, et c’est pourquoi des méthodes plus sélectives sont en cours de développement, comme la distillation moléculaire ou le fractionnement au CO2 supercritique.

Les huiles produites sont des mélanges de nombreux lipides, et leur composition peut varier car les processus de synthèse des plantes peuvent être affectés, par exemple, par le climat, le niveau de maturité et le traitement de la matière végétale. En général, les huiles sont principalement composées de triglycérides et peuvent également contenir des quantités moindres d’acides gras libres, de stérols, de phospholipides, de cires, de squalène, de phénols et de vitamines comme le tocophérol. Les lipides sont souvent divisés en lipides saponifiables, qui représentent normalement environ 99 % de l’huile, et en lipides insaponifiables, qui représentent le 1 % restant de l’huile.

Le principe de la saponification, qui aboutit à la fabrication d’un savon classique (généralement solide) à partir d’huiles, consiste à traiter l’huile avec une base comme de l’hydroxyde de sodium, ce qui rompt les liaisons ester et forme des sels d’acide gras (savons) et libère les groupements alcools, que sont le glycérol (glycérine) pour les triglycérides et l’alcool gras pour les cires. Ainsi, la partie saponifiable des huiles est constituée de lipides contenant des liaisons ester, tels que les triglycérides, les phospholipides et les cires, et la partie insaponifiable est constituée de lipides tels que les stérols, le squalène, les phénols, les caroténoïdes et les tocophérols.

Ce sont généralement les lipides insaponifiables qui confèrent aux huiles leurs caractéristiques telles que la couleur, le parfum et le goût et cette partie se voit parfois attribuer certaines propriétés biochimiques particulières.

D’autres propriétés physiques, telles que la sensation au toucher et le caractère liquide ou solide (point de fusion) de l’huile, sont principalement déterminées par la composition en acides gras des triglycérides de l’huile. Les huiles sont souvent classées en huiles grasses et en huiles sèches/légères, les huiles sèches/légères contenant généralement le plus d’acides gras oméga-3 et oméga-6. En ce qui concerne le point de fusion de l’huile, en général, plus il y a de doubles liaisons dans les chaînes d’acides gras, plus le point de fusion est bas. Ainsi, la plupart des huiles végétales sont liquides à température ambiante (c’est-à-dire qu’elles ont un point de fusion inférieur à la température ambiante) car elles contiennent une forte proportion d’acides gras polyinsaturés, tandis que le beurre végétal et les graisses animales sont généralement solides à température ambiante (c’est-à-dire qu’ils ont un point de fusion supérieur à la température ambiante) car ils contiennent principalement des acides gras saturés.9. Comme mentionné, la composition en acides gras est également d'une grande importance pour les propriétés biologiques de l'huile.

8Les huiles essentielles volatiles, souvent extraites des plantes, sont généralement obtenues par distillation à la vapeur d’eau et certaines par pression (principalement les huiles d’agrumes).

9Vous trouverez plus d’informations sur la composition en acides gras de certaines huiles végétales dans l’article suivant : Vegetable Butters and Oils as Therapeutically and Cosmetically Active Ingredients for Dermal Use: A Review of Clinical Studies. Par Poljšak, N. ; & Kočevar Glavač, N. dans la revue Frontiers in pharmacology. 2022; 13, 868461.

Les lipides et l’organisme

Les lipides, comme les glucides, les protéines et les acides nucléiques (par exemple l’ADN), sont vitaux pour le corps humain. L’importance des lipides pour l’organisme est un vaste sujet qui ne sera que brièvement abordé ici.

Les lipides remplissent de nombreuses fonctions dans l’organisme : ils sont par exemple une source importante d’énergie (surtout les triglycérides), tout comme les glucides et les protéines, et les triglycérides sont le moyen le plus efficace de stocker l’énergie et d’isoler le corps et les organes. Les lipides (principalement sous forme de phospholipides, de sphingolipides et de stérols) constituent la majeure partie des membranes cellulaires, qui ont généralement une épaisseur de 5 nm environ. À l’intérieur de chaque cellule, tous les organites10 sont également entourés de membranes composées principalement de lipides.

Les membranes sont généralement des bicouches lipidiques, en d’autres termes, deux couches de lipides qui se superposent. De nombreux lipides parmi ceux qui composent les membranes cellulaire (principalement les phospholipides et les sphingolipides) sont des molécules amphiphiles, dont les extrémités hydrophiles pointent vers l’extérieur et l’intérieur de la cellule, c’est-à-dire vers les milieux aqueux, tandis que les extrémités hydrophobes (les chaînes d’acides gras) pointent vers le centre de la bicouche lipidique et interagissent d’une couche à l’autre. La membrane cellulaire contient également des protéines dont les parties les plus hydrophobes interagissent avec le centre de la membrane cellulaire, tandis que les parties les plus hydrophiles émergent de la membrane côté intérieur ou extérieur de la cellule. Par exemple, les stérols présents dans les membranes, qui, chez les mammifères, sont principalement constitués de cholestérol, assurent un rôle dans la fluidité et dans la perméabilité de la membrane. Les membranes des plantes contiennent des stérols similaires, les phytostérols, dans leurs membranes cellulaires. Chaque couche lipidique présente dans les nombreuses membranes de la cellule a sa propre composition dynamique de lipides, ce qui confère différentes fonctions à la membrane.

Certains lipides ont le rôle d’hormones (par exemple, les hormones stéroïdiennes appartiennent au groupe des stérols lipidiques), tandis que d’autres sont des molécules de signalisation ou des précurseurs de molécules de signalisation. Les prostaglandines, qui sont des molécules de signalisation importantes dans tous les tissus de l’organisme, sont également des lipides : elles sont synthétisées à partir de l’acide arachidonique, un acide gras.

Les vitamines A, D, E et K appartiennent également au groupe des lipides, et leur transport dans le sang ainsi que celui d’autres lipides est assuré par des agrégats spéciaux appelés lipoprotéines, qui sont composés de lipides et de protéines. Outre les lipides présents dans l’alimentation qui, après ingestion, subissent un certain nombre de processus pour pouvoir être assimilés et distribués dans les tissus de l’organisme et qui peuvent être altérés de diverses manières en cours de route, l’organisme peut également synthétiser lui-même de nombreux lipides, par exemple à partir du glucose.

Un certain nombre de maladies, comme certaines maladies cardiovasculaires et le diabète, sont dues à des déséquilibres du métabolisme des lipides. C’est pourquoi la recherche sur le rôle des lipides dans l’organisme importe aussi pour les questions de santé.

De même, chez les plantes, les lipides sont des composants importants des membranes cellulaires et servent de substances de signalisation et de réserves d’énergie (par exemple dans les graines). En outre, les plantes ont souvent une fine couche de cire à leur surface qui contribue à les protéger et à les imperméabiliser.

10Les organites sont les structures internes (« organes ») de la cellule qui sont délimitées par une membrane et qui remplissent différentes fonctions. Parmi les organites, on peut citer le noyau, qui contient l’ADN, et les mitochondries, qui produisent la majeure partie de l’énergie de la cellule (ATP).

Les lipides et la peau

Les lipides jouent également un rôle très important dans la peau (le plus grand organe du corps), qui protège le corps des agressions externes, excrète certains déchets, régule la température du corps, sert d’organe sensoriel et héberge un important microbiome. Toutes ces fonctions requièrent de nombreux composants différents, parmi lesquels les lipides, qui contribuent à créer la barrière protectrice de la peau et à retenir l’humidité dans la peau.

La peau est constituée de plusieurs couches11 : la plus interne est l’hypoderme, la couche du milieu est le derme, et la plus externe est l’épiderme, lui-même constitué de plusieurs couches. En ce qui concerne la barrière cutanée, la couche externe de l’épiderme d’une épaisseur de 10 à 30 µm, la couche cornée, est particulièrement importante. La couche cornée contient 15 à 25 couches de cellules plates mortes, appelées cornéocytes. Ces cellules sont intégrées dans une matrice intercellulaire riche en lipides hautement organisés qui constitue un élément crucial de la barrière cutanée. Ces lipides intercellulaires représentent environ 15 % du poids de la couche cornée et se composent principalement de céramides (environ 50 %), de cholestérol (25-30 %), d’acides gras libres (10-15 %), d’esters de cholestérol (environ 10 %), de sulfate de cholestérol (2-5 %), mais seulement d’une très petite quantité de phospholipides, contrairement aux autres couches de l’épiderme et du derme dans lesquelles les phospholipides représentent une proportion considérable des lipides présents. La composition des lipides intercellulaires de la couche cornée varie, par exemple, d’une zone de peau à une autre. En outre, la composition des lipides change en fonction de l’âge, de l’exposition au soleil, du climat, de la densité des glandes sébacées de la peau et d’autres facteurs.

Il existe 9 classes différentes de céramides dans la couche cornée humaine, principalement synthétisées par les kératinocytes dans la couche de l’épiderme appelée stratum granulosum. L’acide linoléique, un acide gras essentiel, est un composant clé de certains céramides, tout comme la famille d’enzymes des sphingomyélinases, qui catalysent la conversion de la sphingomyéline en céramide et en phosphorylcholine, et dont la réduction de l’activité est associée au vieillissement de la peau. Les acides gras libres de la couche cornée sont principalement des acides gras à longue chaîne (C16-C26), l’acide palmitique (C16:0) représentant environ 10 % du total et certains d’entre eux ayant un nombre impair d’atomes de carbone. La synthèse du cholestérol est très complexe et implique le squalène, qui est cyclisé pour donner la structure caractéristique des stérols, composée de quatre anneaux avec un groupe alcool sur l’un des anneaux. Par exemple, un acide gras peut être ajouté à cet anneau pour produire un ester de cholestérol ou il peut être converti en un groupe sulfate pour produire du sulfate de cholestérol.

Outre les lipides intercellulaires de la couche cornée, le sébum des glandes sébacées de la peau, ainsi que les lipides du microbiome cutané, contribuent également à la composition lipidique de la surface de la peau et de la barrière cutanée. Les glandes sébacées sont reliées aux follicules pileux situés dans le derme et s’y déversent, de sorte que le sébum est libéré à la surface de la peau par le canal du follicule pileux dans lequel se trouve le poil. La composition lipidique du sébum, comme les lipides intracellulaires, varie selon les zones de peau, l’âge, le sexe, etc. Les triglycérides en sont le composant le plus important (environ 40-45 %), suivis par les esters de cire (environ 25 %), le squalène (environ 12 %), les acides gras libres (10-15 %), le cholestérol et les esters de cholestérol (environ 4 %) et les diglycérides (environ 2 %), ainsi qu’une petite quantité de glycérol et de tocophérols. Les triglycérides et les acides gras libres du sébum ont généralement une longueur de chaîne comprise entre C12 à C30, certains d’entre eux ont une activité antimicrobienne, et beaucoup sont insaturés. Le squalène est un hydrocarbure polyinsaturé12particulier appartenant aux prénols. Il s’agit d’un lipide spécifique au sébum qui a montré plusieurs propriétés biologiques intéressantes.

Les déséquilibres de la barrière cutanée et de la composition lipidique dans et sur l’épiderme sont associés à plusieurs maladies de la peau telles que la dermatite atopique (eczéma), le psoriasis, l’acné, l’ichtyose (peau de poisson), la rosacée ainsi que la peau sèche, courante avec l’âge. Par exemple, dans la dermatite atopique, on a observé une réduction significative de certains céramides et une concentration plus élevée de certains acides gras insaturés à chaîne courte. Et dans l’acné, une réduction de la longueur de la chaîne des acides gras dans les céramides et une augmentation de la concentration de cholestérol et de squalène.

Les lipides apportés à la peau par application topique13 , par exemple par le biais de produits de soins de la peau, peuvent aider à corriger un déséquilibre dans la composition lipidique et à soulager une partie de l’inconfort causé par certaines maladies et affections cutanées. Il a été démontré que l’acide linoléique renforce la barrière épidermique, régule la perte d’eau épidermique (TEWL14) et améliore l’uniformité topographique de la peau (la douceur de la peau) en utilisation topique et orale. Certaines études suggèrent qu’une forte concentration d’acide oléique et une faible concentration d’acide linoléique dans les produits de soin de la peau peuvent altérer la barrière cutanée et augmenter l’irritation des peaux sensibles, par exemple les peaux inflammatoires et les peaux des nourrissons. Les peaux dont la fonction barrière est conservée et qui ne présentent pas de niveaux élevés d’inflammation ne semblent pas être affectées négativement par la composition des acides gras. Il a été démontré que les acides gras insaturés ont différentes propriétés sur la peau. Par exemple, des études suggèrent que les acides gras oméga-9 peuvent accélérer la cicatrisation des plaies, tandis que les acides gras oméga-3 peuvent la retarder. Les huiles à forte teneur en acide linoléique et en acides gras saturés ont montré des effets positifs sur la barrière cutanée. Des essais cliniques portant sur l’acide linoléique et les acides gras polyinsaturés qui en sont dérivés ont montré qu’ils pouvaient réduire la TEWL (améliorer la barrière cutanée) et avoir un effet apaisant sur la peau.

12Un hydrocarbure est une molécule composée entièrement de carbone et d’hydrogène.

13L’utilisation topique désigne l’application du produit sur des surfaces corporelles : tous les cosmétiques sont donc utilisés par voie topique.

14TEWL est l’abréviation de Trans Epidermal Water Loss (perte d’eau transépidermique). La mesure de la TEWL est souvent utilisée pour évaluer la fonction barrière de la peau.

Huiles et lipides dans les cosmétiques

Les huiles, les cires et de nombreux autres ingrédients contenant des lipides jouent un rôle important dans de nombreux cosmétiques, où ils peuvent être présents pour diverses raisons. Ils le sont souvent pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

- Technique : par exemple, pour dissoudre des principes actifs hydrophobes, disperser des pigments, veiller à ce que les composants d’une émulsion restent mélangés (ce que font généralement les émulsifiants amphiphiles), et jouer sur la viscosité du produit (les cires peuvent par exemple augmenter la viscosité).

- Sensorielle : par exemple, pour rendre la peau/les cheveux agréables au toucher pendant et après l’application et, dans le cas des lipides parfumés, pour parfumer le produit.

- Physique : par exemple, adoucir et hydrater la peau, ce que la plupart des huiles végétales peuvent contribuer à faire.

- Biochimique : par exemple, pour donner au produit un effet antimicrobien, anti-inflammatoire ou antioxydant, ce que certains lipides peuvent faire.

Outre les lipides végétaux « directement » issus de la plante, de nombreux lipides dérivés sont également utilisés ; il s’agit de lipides qui ont été modifiés chimiquement de diverses manières, par exemple pour les rendre plus stables, plus uniformes et/ou pour leur conférer de nouvelles propriétés. Un exemple de ce type de lipide est le triglycéride caprylique/caprique, largement utilisé dans les cosmétiques. Il s’agit d’un triglycéride avec principalement les acides gras capryliques et capriques sur les trois positions de la molécule de glycérol.

Il est le plus souvent produit par hydrolyse de l’huile de coco, élimination du glycérol, séparation des acides gras pour produire une fraction contenant principalement de l’acide caprylique et de l’acide caprique, et enfin réestérification des molécules de glycérol avec cette fraction d’acides gras.

On peut aussi citer de nombreux émulsifiants, souvent formés d’une extrémité hydrophobe qui est un acide gras, par exemple issu de l’huile de palme, à laquelle est attachée une extrémité hydrophile telle qu’une chaîne de glycérols. Les lipides ont de nombreuses fonctions. Certains lipides répondent naturellement à nos besoins, tandis que d’autres ont été élaborés spécifiquement pour répondre à nos besoins.

Huiles végétales fréquentes

Il existe de nombreuses huiles végétales qui sont issues « directement » de la nature, et beaucoup d’huiles végétales utilisées dans les cosmétiques sont également utilisées dans l’alimentation. Nous vous donnons ci-dessous une brève description15 de certaines des huiles les plus courantes, ainsi que d’autres ingrédients contenant des lipides utilisés dans les cosmétiques et, pour quelques-uns d’entre eux, nous détaillerons un peu plus les propriétés qu’ils possèdent d’après la littérature scientifique.

- Adansonia Digitata Seed Oil (huile de baobab) contient environ 35 % d’acide linoléique, 30 % d’acide palmitique et 25 % d’acide oléique. Une étude in vivo de petite envergure a montré, par exemple, qu’elle peut réduire le TEWL en formant une couche protectrice sur la peau, ce qui maintient son hydratation.

- Argania Spinosa Kernel Oil (huile d’argan) est souvent utilisée dans les produits capillaires et contient environ 80 % d’acides gras insaturés, principalement de l’acide oléique et de l’acide linoléique. Environ 0,7 à 1 % de l’huile est constituée de composés insaponifiables. Des études in vivo ont montré que cette huile peut améliorer l’élasticité et l’hydratation de la peau en améliorant la barrière cutanée et en retenant l’eau.

- Borago Officinalis Seed Oil (huile de Borago) est une de ces huiles caractérisées comme sèche/légère. Elle contient environ 35 % d’acide linoléique, 20 % d’acide oléique, 10 % d’acide palmitique, 4 % d’acide stéarique et jusqu’à 20-30 % d’acide γ-linolénique, ce qui est assez unique pour une huile végétale. L’acide γ-linolénique, souvent abrégé en AGL, est utilisé, par exemple, dans les compléments alimentaires. Dans l’organisme, l’acide γ-linolénique est formé à partir de l’acide linoléique, un acide gras essentiel. Les composants insaponifiables représentent environ 1 à 2 % de l’huile et sont, par exemple, des tocophérols et des substances phénoliques.

- Butyrospermum Parkii Butter (beurre de karité) est une huile largement utilisée, recherché sa douceur au toucher, dont le point de fusion se situe généralement autour de 30-40 °C, ce qui, comme le beurre de mangue, est utile dans certains produits. Les acides gras des triglycérides du beurre de karité sont principalement l’acide stéarique et l’acide oléique (environ 40-45 % chacun) et dans une moindre mesure l’acide palmitique, l’acide linoléique et l’acide arachidique. Par rapport à la plupart des autres huiles végétales, le beurre de karité contient une proportion très élevée d’insaponifiables, de l’ordre de 7 à 10 %. Il s’agit principalement de prénols tels que les esters triterpéniques et les isoprénoïdes insaturés (par exemple le tocophérol), ainsi que de stérols et de phénols. L’un des triterpènes prédominants est le lupéol, qui a démontré des propriétés anti-inflammatoires dans des études in vitro. Des études in vivo sur des animaux ont montré que cette substance soulageait diverses maladies telles que l’arthrite (rhumatisme). Sa teneur en triterpènes signifie également que le beurre de karité a un faible effet protecteur contre les UVB. Des études in vivo ont montré que le beurre de karité peut réduire certains signes de vieillissement et inhiber le vieillissement induit par le soleil, en plus de posséder de bonnes propriétés émollientes pour les cheveux et la peau.

- Cannabis Sativa Seed Oil (huile de chanvre) provient des graines de chanvre et contient généralement moins de 2 % de composants insaponifiables tels que les cannabinoïdes comme le CBD16 et presque aucune trace de la substance psychoactive THC17. Parmi les composants non saponifiables, on trouve la chlorophylle, qui donne à l’huile sa couleur verte, le tocophérol, les caroténoïdes, les phytostérols et les terpènes. Sa composition en acides gras est donc la suivante : Acide linoléique 55-65 %, acide α-linolénique 15-25 %, acide oléique 10-20 %, acide palmitique 6-8 %, acide stéarique 2-3 % et certaines variétés donnent une huile contenant jusqu’à 4 % d’acide γ-linolénique.

- Canola Oil/Brassica Campestris Seed Oil (huile de colza). L’huile de colza provient de variétés de colza spécialisées qui ont été développées pour contenir moins d’acide gras érucique, dont la nocivité a été démontrée (lorsqu’il est ingéré par voie orale). L’huile contient environ 55 % d’acide oléique, environ 25 % d’acide linoléique et environ 5 % d’acides gras saturés, principalement de l’acide palmitique. 0,5-5 % sont des composants insaponifiables.

- Carthamus Tinctorius Seed Oil (huile de chardon) fait partie des huiles sèches/légères. Pour ce qui est de sa composition en acides gras, elle contient surtout des AGPI avec environ 70 % d’acide linoléique. Les tocophérols constituent une part importante des insaponifiables de l’huile de chardon.

- Cera Alba (cire d’abeille) est une cire qui peut être composée de plus de 300 substances différentes, qui peuvent varier en fonction de l’espèce d’abeille et de la nourriture qu’elle a consommée. Cette cire se compose principalement d’esters de cire linéaires à longue chaîne, de quelques esters de cire complexes, d’acides gras libres (en particulier C24-32) et d’hydrocarbures ayant un nombre impair d’atomes de carbone. Il peut contenir de petites quantités de pollen et de propolis.

- Cocos Nucifera Oil/Cocos Nucifera Seed Butter (huile/beurre de coco) est un beurre végétal car son point de fusion se situe normalement autour de 25 °C. Ce produit est en général de couleur blanche et contient plus de 99 % de triglycérides et seulement une faible proportion d’insaponifiables, qui sont principalement des phytostérols et un peu de tocophérol (environ 0,5 %). La composition en acides gras des triglycérides est la suivante : environ 50 % d’acide laurique et environ 5 à 10 % d’acide caprylique, d’acide caprique, d’acide myristique, d’acide palmitique et d’acide oléique. Elle est donc composée à plus de 90 % d’acides gras saturés et principalement d’acides gras à chaîne moyenne, ce qui est particulier à l’huile de coco. Une autre particularité est sa teneur élevée en monolaurine, un triglycéride dont les trois acides gras sont de l’acide laurique. Des études ont montré que l’huile de coco vierge de qualité favorise la cicatrisation des plaies et présente également une activité antimicrobienne, antifongique et antivirale. Dans des études menées sur des patients atteints de dermatite atopique, l’huile de coco a montré une inhibition significative de la bactérie Staphylococcus aureus et une amélioration de la peau. En raison de sa teneur élevée en acides gras saturés, l’huile de coco a été considérée comme mauvaise pour la santé, mais des études ont maintenant montré que la consommation d’huile de coco présente plusieurs bénéfices pour la santé.

- Elaeis Guineensis Oil et Elaeis Guineensis Kernel Oil (huile de palme et huile de noyau de palme) est parfois utilisée sous forme hydrogénée et elle est souvent utilisée pour produire d’autres substances telles que des agents tensioactifs.

- Helianthus Annuus Seed Oil (huile de tournesol) contient principalement de l’acide linoléique (environ 60 %) et de l’acide oléique (environ 30 %), mais on en trouve aussi avec une teneur particulièrement élevée en acide oléique. Cette huile est l’une des huiles les plus utilisées en cosmétique et dans l’alimentation.

- Lanolin (lanoline) est la graisse et la cire de la laine de mouton que les moutons sécrètent via leurs glandes sébacées. C’est donc l’une des rares huiles animales utilisées en cosmétique. La lanoline peut être fractionnée en une partie cire (Lanolin Cera) et une partie huile (Lanolin Oil), qui peuvent être fractionnées à leur tour et, comme d’autres lipides, modifiées chimiquement. La lanoline est un mélange complexe composé principalement d’esters de cire à longue chaîne, d’esters de stérol, de triterpènes, d’alcools gras et d’acides gras. Elle ne contient pas de triglycérides comme la plupart des huiles végétales. La lanoline a une bonne capacité d’absorption de l’eau.

- Limnanthes Alba Seed Oil (huile de limnanthe) provient d’une plante surnommée « œuf au plat » car sa fleur ressemble à un œuf au plat. L’huile est riche en AGMI et en particulier en acides gras à longue chaîne ≥ C20, ce qui est spécifique à cette huile et qui, combiné à sa teneur en tocophérols, lui confère une grande stabilité oxydative et des propriétés sensorielles spécifiques.

- Macadamia Integrifolia Seed Oil/Macadamia Ternifolia Seed Oil (huile de macadamia) est riche en AGMI car elle contient 50 à 65 % d’acide oléique et 10 à 20 % d’acide palmitoléique, une teneur élevée par rapport à de nombreuses autres huiles végétales. En outre, elle contient 7 à 12 % d’acide palmitique, 2 à 9 % d’acide linoléique, 0 à 15 % d’acide α-linoléniqueet un taux relativement élevé de tocophérol et de squalène, ainsi que quelques phytostérols et polyphénols. L’huile est raisonnablement stable à l’oxydation et possède également de bonnes propriétés sensorielles pour les cosmétiques.

- Mangifera Indica Seed Butter/Mangifera Indica Seed Oil (huile ou beurre de mangue) est l’une des huiles végétales solides les plus récentes. Elle a un point de fusion aux alentours de 35 °C. Elle fond donc au contact de la peau, ce qui est souhaitable pour certains produits cosmétiques. Sa composition en acides gras est la suivante : 38-45 % d’acide oléique, 35-45 % d’acide stéarique, 7-8 % d’acide palmitique, 4-6 % d’acide linoléique et environ 2 % d’acide arachidique. L’huile contient de 0,7 à 2,4 % de composants insaponifiables, principalement du tocophérol, des phytostérols (en particulier du b-sitostérol, du stigmastérol et du campestérol) et des triterpènes (lupéol, par exemple). Cette huile possède une grande stabilité à l’oxydation et des propriétés émollientes.

- Olea Europaea Fruit Oil (huile d’olive) est l’une des huiles les plus grasses au toucher. Elle contient principalement des triglycérides avec de l’acide oléique (55-80 %) et une part moindre d’acide linoléique et d’acide palmitique. Plus de 200 lipides différents sont présents dans l’huile d’olive. Sa fraction insaponifiable, par exemple, contient des caroténoïdes, des phénols et un niveau assez élevé de squalène. Une partie du squalène utilisé en cosmétique est extraite de la partie insaponifiable de l’huile d’olive.

- Persea Gratissima Oil - Huile d'avocat - contient 47 à 60 % d'acide oléique et la concentration en composants insaponifiables peut varier considérablement (0,4 à 12,2 %), ce qui entre autres. reflété dans la couleur qui peut aller du jaune clair au vert foncé. Des expériences in vivo sur des rats ont montré que l'utilisation topique peut augmenter la synthèse de collagène et réduire le nombre de cellules inflammatoires dans le processus de cicatrisation.

- Prunus Amygdalus Dulcis Oil (huile d’amande douce) provient de l’amande douce et non de l’amande amère. L’huile contient 60-85 % d’acide oléique, 20-30 % d’acide linoléique, 3-9 % d’acide palmitique et du tocophérol.

- Ricinus Communis Seed Oil (huile de ricin) est un exemple d’huile grasse qui reste sur la peau, ce qui permet de l’utiliser comme huile de massage. La particularité de cette huile est qu’elle contient 80 à 90 % d’acide ricinoléique (C18:1, oméga-9, avec le groupe hydroxyle (OH) en C12) ; une teneur aussi élevée en cet acide gras ne se retrouve dans aucune autre huile végétale. C’est l’une des huiles qui est parfois utilisée sous sa forme hydrogénée, son nom INCI étant Hydrogenated Castor Oil (huile de ricin hydrogénée). La couleur de l’huile peut varier de presque incolore à brun rougeâtre.

- Rosa Rubiginosa Seed Oil/Rosa Canina Seed Oil (huile d’églantier) contient 35-55 % d’acide linoléique, 15-25 % d’acide α-linolénique et 15-23 % d’acide oléique ainsi que des composants insaponifiables tels que les caroténoïdes et le tocophérol. La particularité de cette huile est qu’elle peut également contenir une substance, l’acide tout-trans-rétinoïque, un rétinoïde (vitamine A), dont l’utilisation dans les cosmétiques n’est pas autorisée dans l’Union européenne. Cette substance est utilisée, par exemple, dans les médicaments anti-acnéiques, mais elle peut être irritante pour la peau. Cependant, l’huile d’églantier n’est pas irritante et, grâce à sa teneur naturelle en rétinoïdes, on pense qu’elle fournit certains des bienfaits de la vitamine A pour la peau.

- Simmondsia Chinensis Seed Oil (huile de jojoba) est appelée huile, mais il s’agit en fait d’une cire liquide, ce qui est très inhabituel. Cette cire liquide représente jusqu’à 50 % du poids de la graine et se compose d’environ 98 % de cires - principalement des esters de cire, ainsi que de faibles proportions d’acides gras libres, d’alcools gras, d’hydrocarbures, de triglycérides, de stérols et de tocophérols. Les esters de cire sont constitués d’acides gras non ramifiés à longue chaîne et d’alcools gras non ramifiés à longue chaîne, les deux chaînes étant généralement de C20-22 et certaines étant des chaînes insaturées oméga-9. L’huile de jojoba présente une très grande stabilité à l’oxydation et sa composition chimique spécifique est comparable à la partie cireuse du sébum naturel de la peau. Il a été démontré qu’elle a un effet émollient bénéfique pour la peau et qu’elle peut augmenter l’élasticité de la peau. Des études suggèrent également que l’huile de jojoba peut aider à la cicatrisation des plaies et qu’elle a des effets antioxydants, antiviraux, antimicrobiens et anti-inflammatoires. Plusieurs études portant sur des médicaments à usage topique ont démontré que l’huile de jojoba facilitait le transport du principe actif jusqu’au site actif dans la peau, augmentant ainsi son effet thérapeutique.

- Squalane et Squalene (squalane et squalène) : le squalane et le squalène sont des lipides appartenant à la catégorie des lipides prénoliques et à la sous-catégorie des isoprénoïdes C30 (triterpènes). La différence entre le squalène et le squalane est que le premier contient six doubles liaisons, alors qu’elles sont absentes chez le squalane, ce qui le rend plus stable. Le squalène est présent à l’état naturel et, comme expliqué précédemment, dans la peau humaine. Il était à l’origine extrait principalement de l’huile de foie de requin, ce qui n’est pas considéré comme éthique aujourd’hui. Aujourd’hui, il peut par exemple être extrait de l’huile d’olive, et il peut également être produit par fermentation de sucre suivie d’autres processus chimiques. Le squalène est ensuite le plus souvent hydrogéné en squalane, plus stable, lorsqu’il est utilisé dans les cosmétiques. Sous sa forme pure, le squalane est une huile claire, inodore et sèche qui s’étale facilement et laisse la peau non grasse et soyeuse. Des études in vivo ont montré que la concentration de squalène dans la peau diminue avec l’âge et que le squalane peut réduire les rides, améliorer l’élasticité de la peau et rendre les cheveux plus faciles à coiffer.

- Triticum Vulgare Germ Oil (huile de germe de blé) est riche en AGPI, et la composition en acides gras de ses triglycérides est la suivante : 45-60 % d’acide linoléique, 10-20 % d’acide palmitique, 14-25 % d’acide oléique, 4-10 % d’acide α-linolénique et 2 % d’acide stéarique. Les insaponifiables représentent environ 4 % de l’huile et les tocophérols (principalement l’α-tocophérol) représentent 0,3 % de l’huile, ce qui est l’une des teneurs les plus élevées parmi les huiles végétales. Les autres composés insaponifiables sont, par exemple, les caroténoïdes, les stérols, le squalène, les phénols et les céramides, qui sont intéressants pour une utilisation cosmétique.

- Vitis Vinifera Seed Oil (huile de pépins de raisin) tout comme l’huile de chardon, contient environ 70 % d’acide linoléique et une teneur relativement élevée en tocophérols, ce qui contribue à la stabilité oxydative de l’huile.

15Dans la liste, la dénomination INCI est mentionnée en premier lieu, suivie par le(s) nom(s) courant(s). Les pourcentages indiqués pour la composition en acides gras et insaponifiables peuvent varier en fonction, par exemple, de la méthode de fabrication et des processus de raffinage ultérieurs.

16CBD est l’abréviation de cannabidiol, l’un des cannabinoïdes parmi plus de cents identifiés dans le chanvre.

17THC est l’abréviation de tétrahydrocannabinol, la substance la plus psychoactive du chanvre.

Sources

- Ahmad, A.; & Ahsan, H. Lipid-based formulations in cosmeceuticals and biopharmaceuticals. Biomedical Dermatology. 2020; 4, 12.

- Alvarez, A.M., & Rodríguez, M. Lipids in pharmaceutical and cosmetic preparations. Grasas Y Aceites. 2000; 51, 74-96.

- Amyris, Neossance Squalane presentation April 2015 & https://aprinnova.com/neossance-squalane/ Lokaliseret 14. marts 2023.

- Andersson, A.-C. Shea Butter Extract for Bioactive Skin Care: https://www.cosmeticsandtoiletries.com/research/literature-data/article/21835355/shea-butter-extract-for-bioactive-skin-care. 2015. Lokaliseret 2. marts 2023.

- Archambault, J.-C. Vegetable fats in cosmeticology. Revista voliviana de QuímiCa. 2021 38. 80-94.

- Asadi-Samani, M.; Bahmani, M.; & Rafieian-Kopaei, M. The chemical composition, botanical characteristic and biological activities of Borago officinalis: a review. Asian Pacific journal of tropical medicine. 2014; 7S1, S22–S28.

- Blaak, J; & Staib, P. An updated review on efficacy and benefits of sweet almond, evening primrose and jojoba oils in skin care applications. International Journal of Cosmetic Science. 2022; 44: 1– 9.

- Christie, W. The LipidWeb: https://www.lipidmaps.org/resources/lipidweb/lipidweb_html/index.html. Lokaliseret 3. marts 2023.

- Concha, J.; Soto, C.; Chamy, R.; & Zuñiga, M. Effect of rosehip extraction process on oil and defatted meal physicochemical properties. Journal of Oil & Fat Industries. 2006; 83. 771-775.

- De Luca, M.; Pappalardo, I.; Limongi, A.R.; Viviano, E.; Radice, R.P.; Todisco, S.; Martelli, G.; Infantino, V.; & Vassallo, A. Lipids from Microalgae for Cosmetic Applications. Cosmetics. 2021; 8, 52.

- Fahy, E.; Cotter, D.; Sud, M.; & Subramaniam, S. Lipid classification, structures and tools. Biochimica et biophysica acta. 2011; 1811(11), 637–647.

- Ferreira, M. S.; Magalhães, M. C.; Oliveira, R.; Sousa-Lobo, J. M.; & Almeida, I. F. Trends in the Use of Botanicals in Anti-Aging Cosmetics. Molecules (Basel, Switzerland). 2021; 26(12), 3584.

- Franco, A.; Salvia, R.; Scieuzo, C.; Schmitt, E.; Russo, A.; & Falabella, P. Lipids from Insects in Cosmetics and for Personal Care Products. Insects. 2022; 13, 41.

- Gad, H. A.; Roberts, A.; Hamzi, S. H.; Gad, H. A.; Touiss, I.; Altyar, A. E.; Kensara, O. A.; & Ashour, M. L. Jojoba Oil: An Updated Comprehensive Review on Chemistry, Pharmaceutical Uses, and Toxicity. Polymers. 2021; 13(11), 1711.

- Ghafoor, K.; Özcan, M.; AL Juhaimi, F.; Babiker, E.; Sarker, Z.; & Mohamed, I.; & Ahmed, M. Nutritional Composition, Extraction and Utilization of Wheat Germ Oil: A Review. European Journal of Lipid Science and Technology. 2016; 119.

- Huang, Z. R.; Lin, Y. K.; & Fang, J. Y. Biological and pharmacological activities of squalene and related compounds: potential uses in cosmetic dermatology. Molecules (Basel, Switzerland). 2009; 14(1), 540–554.

- Jungersted, J. M.; Hellgren, L. I.; Jemec, G. B.; & Agner, T. Lipids and skin barrier function--a clinical perspective. Contact Dermatitis. 2008; 58(5), 255–262.

- Kaseke, T.; Fawole, O.A.; & Opara, U.L. Chemistry and Functionality of Cold-Pressed Macadamia Nut Oil. Processes. 2022; 10, 56.

- Kendall, A. C.; & Nicolaou, A. Topical application of lipids to correct abnormalities in the epidermal lipid barrier. The British journal of dermatology. 2022; 186(5), 764–765.

- Knox, S.;& O'Boyle, N. M. Skin lipids in health and disease: A review. Chemistry and physics of lipids. 2021; 236, 105055.

- Komane, B. M.; Vermaak, I.; Kamatou, G. P. P.; Summers, B.; & Viljoen, A. M. Beauty in Baobab: a pilot study of the safety and efficacy of Adansonia digitata seed oil. Revista Brasileira de Farmacognosia. 2017; Vol 27(1), 1-8.

- Lin, T. K.; Zhong, L.; & Santiago, J. L. Anti-Inflammatory and Skin Barrier Repair Effects of Topical Application of Some Plant Oils. International journal of molecular sciences. 2017; 19(1), 70.

- Malachi, O. Effects of Topical and Dietary Use of Shea Butter on Animals. American Journal of Life Sciences. 2014; 2. 303-307.

- Mármol, I.; Sánchez-de-Diego, C.; Jiménez-Moreno, N.; Ancín-Azpilicueta, C.; & Rodríguez-Yoldi, M. J. Therapeutic Applications of Rose Hips from Different Rosa Species. International journal of molecular sciences. 2017; 18(6), 1137.

- Mnekin, L.; & Ripoll, L. Topical Use of Cannabis sativa L. Biochemicals. Cosmetics. 2021, 8, 85.

- Natesan, V.; & Kim, S. J. Lipid Metabolism, Disorders and Therapeutic Drugs - Review. Biomolecules & therapeutics. 2021; 29(6), 596–604.

- Nutritional Composition, Extraction and Utilization of Wheat

- O'Lenick, A. Oils and Butters for Cosmetic Applications. Personal Care. 2016, 32.

- Pal, P.K.; Rathva, D.; Parmar, D.; Patel, J.; Upadhyay, S.; & Umesh, U. A Review on Coconut oil: An Essential Oil for All. Research & Review: Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2020; 9(1), 27-32.

- Poljšak, N.; & Kočevar Glavač, N. Vegetable Butters and Oils as Therapeutically and Cosmetically Active Ingredients for Dermal Use: A Review of Clinical Studies. Frontiers in pharmacology. 2022; 13, 868461.

- PubChem Sketcher V2.4. Lokaliseret 24. marts 2023: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov

- Shukla, V.; & Bhattacharya, K. Mango Butter in Cosmetic Formulations. Cosmetics & Toiletries. 2002, 117 (6), 65.

- Thompson, T. E. Lipid. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/science/lipid (sidst opdateret 4. marts 2023). Lokaliseret 14. marts 2023.

- Website Lipid Maps® Lokaliseret 18. marts 2023: https://www.lipidmaps.org/

- Wikipedia webside:

Vegetable oil: https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetable_oil;

Triglyceride: https://en.wikipedia.org/wiki/Triglyceride. Lokaliseret 1. marts 2023.